尚澳海外置业优势

报名看房

报名看房 24h接送机

24h接送机 专车看房

专车看房 在线咨询

在线咨询

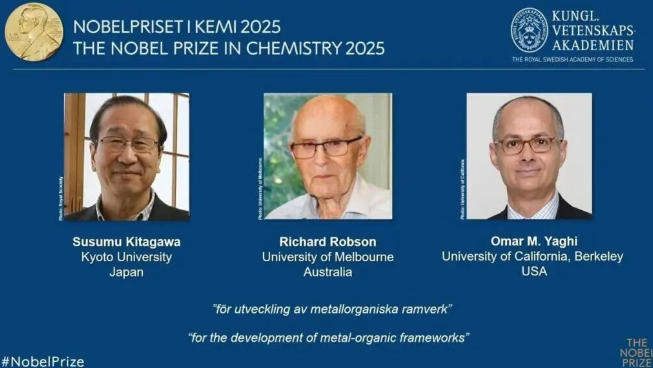

2025年10月6日,墨尔本大学80岁高龄的Richard Robson教授与日本、美国学者共同摘得诺贝尔化学奖,让“金属有机框架(MOF)”成为澳洲新一张科研名片。至此,这个人口仅与上海市相当的国家已诞生15位诺奖得主,人均获奖比例稳居前十几位。南半球这块“孤独大陆”何以持续孕育科学?四条底层逻辑清晰可见。

一、开放人才流:科学无国界,但科学家有护照

15位得主中5人生于海外(美、英、德等),几乎人人都有跨国求学或工作经历。

1945年青霉素功臣霍华德·弗洛里曾辗转牛津、剑桥;今年新科得主Robson也在英国完成博士训练后再赴澳洲。

移民国家优势:签证灵活、研究资金向申请人开放,思想碰撞成为常态。

二、教育生态:八大名校+百年学府=“诺奖摇篮”

“澳洲八大”均进入前150,澳国立、墨尔本、悉尼大学已多次走出诺奖级学者。

2011年物理学奖布莱恩·施密特虽为美籍,却是在澳国立完成“宇宙加速膨胀”关键观测。

19世纪起建立的现代大学体系,与欧洲学术主流长期连线,为科学家提供稳定且自由的探索环境。

三、持续重金投入:200亿澳元医学基金+43.5%研发退税

联邦“医学研究未来基金”规模达200亿澳元,为同类大单一资金池。

企业研发支出可享受43.5%退税,初创与跨国药企同样受益。

资金投放紧扣四大国家优先方向:环境可持续、国民健康、工业前沿、国家安全,让“有限预算”产生“较大杠杆”。

四、全民崇尚科学:科学家=体育明星

施密特获奖后登上悉尼歌剧院舞台向公众讲解宇宙;Robson获奖当日即被州长邀请给中学生线上授课。

从珀斯到布里斯班,主要城市均拥有研究所与实验室,企业界乐于联合高校做基础研究,形成“产学研+公众科普”闭环。

社会氛围鼓励试错,对长期基础研究保持耐心,让“冷板凳”也能坐热。

结语:MOF只是缩影,下一块“诺奖沃土”已在孕育

开放的人才门户、重金砸向科研、尊重科学家的社会氛围,加上与产业需求紧密结合的战略方向,使澳大利亚把“人口少”转化为“人均高产出”。当Robson团队在实验室里用MOF捕捉气体分子时,他身后是一套历经百年、仍在进化的科研生态系统。可以预见,这份南半球对好奇心的持续投资,还将把更多“不可能”写进斯德哥尔摩的获奖名单。

报名看房

报名看房 24h接送机

24h接送机 专车看房

专车看房 在线咨询

在线咨询